Emin Yilmaz : 台湾有事と日米中の経済覇権の行方

(全体俯瞰 : AI 生成) click で拡大

要旨

台湾有事と日米中の経済覇権の行方

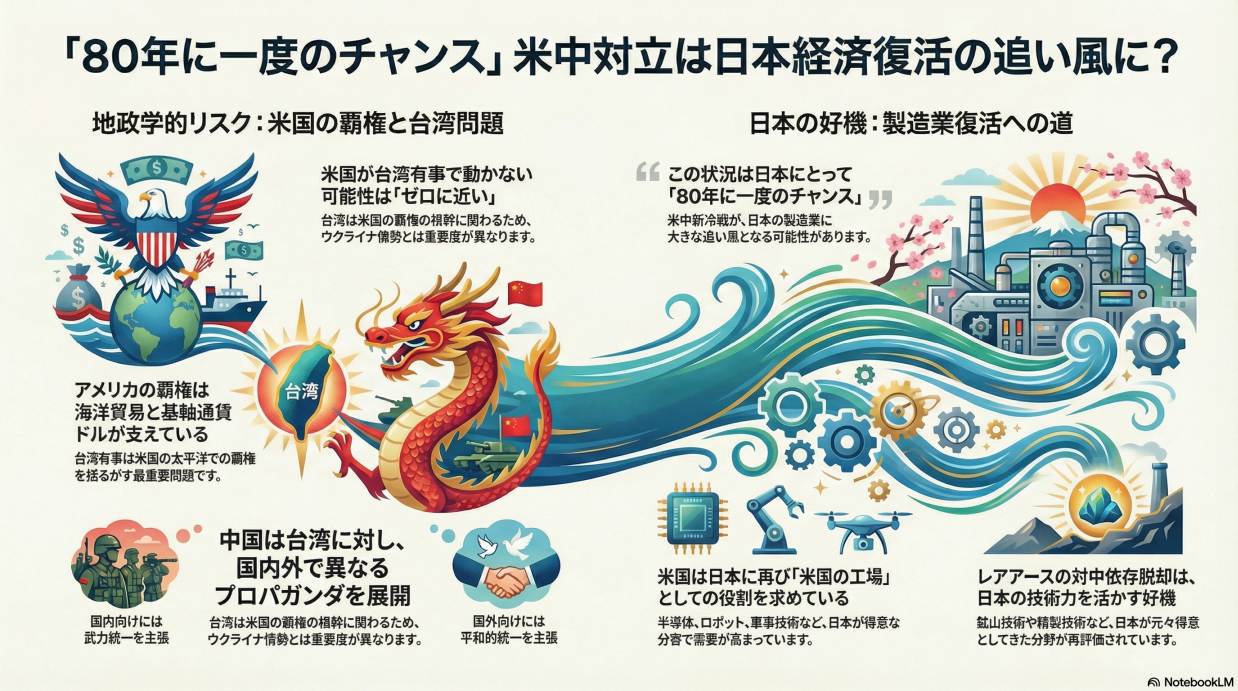

提供されたYouTubeのトランスクリプトは、台湾問題とそれが日中関係および世界経済に与える影響について、二人の専門家が対談した内容を要約しています。議論は、アメリカの覇権と基軸通貨ドルの将来性に触れつつ、中国が台湾に軍事侵攻する可能性の評価、そして日本の製造業復活の「80年に一度のチャンス」という見解に焦点を当てています。また、高市氏の台湾関連の発言に対する中国の反応や、レアアースの輸出規制といった経済的な報復措置の有効性、そして台湾有事の際にアメリカが軍事的に動く必然性(��特にインド太平洋の海洋覇権維持のため)について深く考察されています。最後に、経済のグローバル化が進む現代において、本格的な戦争は経済合理性に欠けるという視点も示されています。

目次

台湾問題と世界経済:日中関係の緊張がもたらすリスクと日本経済再生の好機

エグゼクティブサマリー

本ブリーフィングは、米中関係、台湾問題、そしてそれが日本経済に与える影響についての専門家の対談を総合的に分析したものである。主要な結論は以下の通り。

- 米国の覇権と台湾の重要性: 米国の覇権は基軸通貨ドルと海洋貿易の支配に依存しており、その核心に位置するのがインド太平洋戦略である。台湾は、この戦略における「プライマリー(最重要)」な要素であり、米国が台湾有事に介入しない可能性は「ゼロに近い」。米国にとって台湾の喪失は、太平洋における覇権の終焉を意味する。

- 台湾有事の現実的リスク: 中国は国内向けに武力統一を煽る一方、国外には平和的解決をアピールする二元的なプロパガンダ戦略を展開している。その目的は、台湾を心理的に孤立させ、戦わずして統一を達成することにある。日本の「台湾防衛」に関する発言は、この中国のシナリオを根底から覆すため、中国は過剰に反発している。全面侵攻のリスクは�低いものの、限定的な海上封鎖など、様々なレベルでの「台湾有事」が発生する可能性は高い。

- 日中関係悪化の限定的影響: 中国によるレアアース輸出規制は、長引けば世界の「脱中国」サプライチェーン構築を加速させるため、中国自身にとってもリスクが高い。そのため、日中関係の緊張は、中国が日本から何らかの政治的譲歩を引き出した時点で収束する可能性があり、長期化のリスクは限定的とみられる。

- 日本経済「80年に一度のチャンス」: 米中の新冷戦とそれに伴うサプライチェーンの再編は、日本の製造業にとって歴史的な好機となる。米国は、安全保障上重要なレアアース、半導体、ロボティクスなどの分野で日本の高い技術力と生産能力を必要としており、かつての「米国の工場」としての役割を再び期待している。これは、日本の得意分野に戦略的に投資することで、経済を再活性化させる「80年に一度のチャンス」である。

1. 米国の覇権と基軸通貨ドルの脆弱性

米国の世界における覇権は、その経済的・軍事的影響力と密接に結びついており、特に基軸通貨である米ドルの地位がその根幹をなしている。しかし、その構造には内在的な脆弱性が存在する。

1.1. 双子の赤字とインフレの「輸出」構造

米国は財政赤字と貿易赤字という「双子の赤字」を長年抱えている。これをファイナンスするために大量の国債を発行し、世界中の投資家に購入させている。このモデルが成り立つのは、ドルが基軸通貨であるからに他ならない。

- インフレの輸出: ドルが基軸通貨であるため、米国は国内で生じたインフレを全世界に「輸出」することができる。各国が貿易や決済にドルを使用するため、米国の金融政策の影響が世界中に波及する。現在のドル高は、他国が米国からインフレを「輸入」している状態と言える。

- 持続可能性への疑問: この「お金を刷ってばらまく」政策がいつまで続けられるかには疑問符がつく。国債発行が続けば金利が上昇し、利払い負担が増え、さらなる国債発行が必要になるという悪循環に陥る。これは日本も同様の課題を抱えている。

1.2. 覇権喪失がもたらす経済的危機

米国の覇権が今後10年から30年のスパンで弱体化した場合、米国経済は深刻な事態に直面する。

「アメリカがもし派遣を失うとか派遣が弱体化するような事態がもしここから 10 年 20 年 30 年の間に徐々にはっきりしてくればこれはアメリカ結構大変なことになると思う」

覇権が揺らげばドルの信認も揺らぎ、インフレを国外に転嫁する能力が失われる。そうなれば、国内のインフレは制御不能なレベルに達する可能性がある。

1.3. 構造改革の政治的困難性

根本的な解決策は存在する。それは、かつてのボルカーFRB議長が行ったように、大幅な利上げと緊縮財政によって需要を抑制し、ディープなリセッション(景気後退)を引き起こすことである。しかし、これには失業率が2桁に達するなどの甚大な政治的コストが伴うため、実行しようとする政治家は米国に限らずどこにも存在しない。結果として、各国政府は当面、金融緩和と財政出動を続ける可能性が高い。

2. 台湾有事をめぐる米中の戦略的対立

台湾海峡の緊張は、米中間の覇権争いの最前線であり、両国の戦略的意図が複雑に絡み合っている。

2.1. 米国にとっての台湾の戦略的重要性

米国にとって台湾問題は、単なる地域紛争ではなく、自国の覇権そのものに関わる死活問題である。

- ウクライナ問題との比較: ウクライナがユーラシア大陸上の問題であり、米国にとって「セカンダリー(二次的)」であるのに対し、台湾はインド太平洋の海洋貿易ルートの要衝にあり、「プライマリー(最重要)」な問題である。

- 海洋覇権の維持: 米国の覇権は、19世紀以来続くアングロサクソン由来の海洋貿易の支配に基づいている。台湾が中国の手に渡ることは、米国がインド太平洋の制海権を失い、この地域の貿易から締め出されることを意味する。これは米国にとって到底受け入れられないシナリオである。

「台湾になるとこれはもうアメリカが自らあのインド太平洋での派遣は中国に渡しますっていう風に言わない限りはこれはありえない話です」

したがって、中国が台湾に軍事侵攻した場合、米国が動かない可能性は「ゼロ」であり、「絶対に動く」と分析されている。その場合、日本や韓国も巻き込む第三次世界大戦に発展する可能性が極めて高い。

2.2. 中国のプロパガンダ戦略と台湾への心理戦

中国は、台湾統一に向けて軍事力だけでなく、巧みなプロパガンダを駆使している。

- 二元的なメッセージ:

- 国内向け: 「武力を使っても台湾を絶対に統一させる」と強硬な姿勢を示し、国民の士気を高める。

- 国外向け: 「平和的な統一を目指している」と穏健な姿勢をアピールする。

- 台湾への心理的圧力: 中国の真の狙いは、台湾の人々に対して「いざという時、日米は助けに来ない」と思わせ、抵抗を諦めさせることにある。ウクライナを見捨てたトランプ前大統領の例を挙げ、台湾を心理的に孤立させようとしている。

日本の高市氏による「台湾有事は存立危機事態」という発言は、この中国のシナリオを根底から覆すものであった。

「中国が起こってるのはあれが中国に対する影響ではなくて中国が言われたから起こってるんじゃなくてそれを台湾が聞いたことに起こってるんです中国は」

この発言により、台湾の人々は「有事の際には日本が助けに来てくれる」と期待を抱いた。これが、中国が過剰に反発する最大の理由である。

2.3. 台湾侵攻の現実的評価

中国がロシアのように全面的な上陸作戦を敢行する可能性は低いと見られている。その理由は、失敗した場合に中国共産党の正統性が失われ、体制が崩壊するリスクを伴うためである。しかし、これは全面侵攻をしないという意味ではない。

- 段階的な台湾有事:

- 本島以外の離島への上陸

- 一時的な海上封鎖

上記のような、全面戦争に��至らない様々なレベルでの「台湾有事」が起きる可能性は高いと指摘されている。

3. 日中関係の緊張と経済的インパクト

高市氏の発言以降、日中関係は緊張し、資生堂や無印良品といった中国関連銘柄の株価が下落するなど、経済的な影響が出始めている。

3.1. 中国の対日圧力とその限界

中国は、日本の水産物輸入規制や、自国民への渡航自粛勧告などの圧力をかけている。さらに、対日レアアース輸出規制の可能性も懸念される。

- レアアースカードのジレンマ:

- レアアースは中国にとって強力な外交カードであるが、その使用は諸刃の剣である。

- トランプ政権との貿易戦争でこのカードを切った結果、日米欧はサプライチェーンにおける「脱中国依存」を国家レベルで加速させた。

- 対日規制を長引かせれば、その動きをさらに加速させ、中長期的には中国自身の首を絞めることになる。

「長期化すればするほど全世界が中国のレアースレアメタルサプライチェーンからの離脱が早くなる中国にとってのリスクはそこ」

このため、中国は緊�張状態を長期化させる意図はなく、日本側から発言の撤回や今後の自制の約束といった何らかの「成果」を得ることを目指していると考えられる。

4. 日本経済にとっての歴史的転換点:「80年に一度のチャンス」

現在の地政学的変動は、日本経済にとって大きなリスクであると同時に、またとない好機をもたらしている。

4.1. サプライチェーン再編と製造業復活の好機

米中新冷戦は、世界のサプライチェーンを安全保障の観点から再編する動きを加速させている。これは、日本の製造業にとって追い風となる。

「製造業というのはこれから多分復活するチャンスなんですよこの状況 80 人回ぐらいのチャンスだと思う私は」

- 日本の得意分野への需要:

- レアアース・レアメタル: 中国が規制カードをちらつかせる中、日本が得意とする精製・リファイニング技術への需要が高まる。

- ロボティクス・半導体: 米国は国内で�の製造業復活を目指しているが限界があり、これらの分野で日本の技術力を必要としている。

- 防衛産業: 日本の防衛費増額は、米国の兵器購入に繋がり、日米双方に利益をもたらす。

4.2. 新たな日米Win-Winモデルの構築

この状況は、かつて日本が「米国の工場」として機能し、経済成長を遂げた戦後のビジネスモデルの再現に繋がる可能性がある。

- 役割分担:

- 日本: 付加価値の高いハードウェア(ロボット、半導体、船舶、防衛装備品、レアアース等)を製造し、米国に供給する。

- 米国: 得意とするソフトウェア、AI、コンテンツ、デジタルサービスを提供する。

このような役割分担により、日米双方にとって有益な経済関係を再構築できる可能性がある。

4.3. 政府に求められる戦略的投資

この歴史的チャンスを活かすためには、政府による大胆な方針転換が不可欠である。

- ゾンビ企業延命からの脱却: これまでの採算が取れない分野や企業への延命措置をやめ、成長が見込まれる戦略的分野にリソースを集中させるべきである。

- 積極的な財政出動: 利益が出るか否かという短期的な視点ではなく、国家の将来を見据え、上記の戦略分野への投資を速やかに行う必要がある。これは、高市氏が主張する積極財政の投資先とも一致する。

米国の派遣と基軸通貨ドル

ご提示いただいたソースは、台湾問題、世界経済の状況、および日中関係の緊張という広範な文脈の中で、米国の覇権と基軸通貨ドルの存続がいかに深く結びついているかについて、詳細な分析を提供しています。

1. 基軸通貨ドルが米国にもたらす優位性とインフレ構造

米国は、現在「双子の赤字」(財政赤字と大量の国債発行)を抱えています。通常、このような状況は通貨の信頼性を脅かしますが、米ドルが基軸通貨であるため、米国はこの状況を維持できています。

- インフレの輸出: 米国は、自国内で発生したインフレを、基軸通貨ドルの使用や貿易を通じて、ある意味「全世界に輸出」しています。

- 日本との比較: 日本などはこの仕組みを利用できないため、インフレの影響を直接受けますが、米国は全世界にインフレを輸出することで、他国が米国からインフレを輸入している形になっています(ドル高による)。

- マネージ可能なインフレ: このメカニズムが続いている限り、米国のインフレは高くなるものの、「マネージャブルなレベル」に留まると考えられています。

- 政治的コスト: 構造的なインフレ問題を解決するためには、金利を上げて需要を殺し、深刻な景気後退(ディープなリセッション)を自ら起こし、失業率を2桁に上げるなどの「構造的な大きなやり方」が必要ですが、その政治的なコストはあまりにも高すぎるため、どの国の政治家も実行しようとしません。そのため、目に見える形のハイパーインフレが起きない限り、「お金を吸ってばらまく」政策は、米国を含む各国で続けられる可能性が高いと分析されています。これにより��、今後は高インフレ時代が続くと見られています。

2. 台湾問題と米国覇権・基軸通貨の存続

基軸通貨としてのドルの地位を維持するためには、米国が世界の海の警察をやり続けないと、その地位は保持できないと考えられています。この文脈において、台湾は米国の覇権維持にとって「プライマリー」(最優先)な戦略的要所です。

- 台湾喪失のリスク: もし台湾が中華人民共和国の領土になれば、中国はそこから太平洋やインド洋に軍艦を派遣することが可能となり、世界のチョークポイント(要衝)を抑え、日本の石油輸入などを止める能力を持つことになります。

- 派遣の移行: これは、米国がインド太平洋での覇権を中国に渡すことを意味し、米国が太平洋およびインド太平洋貿易から「弾かれる」ことにつながります。米国は海洋国家であり、19世紀、18世紀から続く海洋貿易の覇権がその強さの根源であるため、これは米国にとって「ありえない話」です。

- ドルの信頼性: アメリカが世界の警察を辞める、もしくは台湾に対して無策であれば、その瞬間に誰もドルを使わなくなる(基軸通貨を失う)という危機感が存在します。

- 米国の確固たる対応: ソースの分析によれば、米国が軍事的に台湾問題に対して動かない可能性は「ほとんどない」とされており、中国が台湾に軍事行動を起こした場合、米国は必ず動く(動きます)。なぜなら、それを許すことは「アメリカが自らインド太平洋での覇権は中国に渡しますっていう風に言わない限りはありえない話です」からです。この行動は、米国が覇権国家であり続けるための必須条件です。

3. 日中関係と米国の戦略的利益

台湾問題や日中関係の緊張は、米国の覇権維持戦略とも密接に関わっています。

- レアアースを巡る戦略: 中国が外交上の圧力をかける際、「レアアース輸出規制」というカードを使う可能性はありますが、これを長期的に続ければ、全世界が中国からのレアアースサプライチェーンからの離脱を加速させます。中国は過去にこのカードを米中貿易戦争で使わざるを得なくなり、結果として日本やヨーロッパなどの各国が、儲からなくても国が補助金を出してでも中国依存から脱却しようと動いています。この動きは、米国の同盟国が中国依存を減らす点で、間接的に米国の戦略的利益につながります。

- 日本への役割期待: 米国の覇権戦略の中で、米国は日本に対して製造業の復活を期待しているという見方があります。米国はロボティクス、半導体、船舶、軍事機材などの製造を日本に依頼し、日本を再び「アメリカの工場�」とすることで、戦後のように両国がウィンウィンの状態を作り出せると考えられています。これは、米中間の「新冷戦」の中で、日本経済にとって「80年に1回ぐらいのチャンス」であると評されています。

このように、ソースが提示する分析は、米国の経済的安定(基軸通貨の地位)が、地政学的な優位性(海洋国家としての覇権)に完全に依存しており、特に台湾は、このグローバルな経済・安全保障体制を維持するための最前線であると捉えています。

***

例え話: 米国の覇権と基軸通貨ドルとの関係は、城(覇権)とその城壁(基軸通貨)のようなものです。城壁(ドル)があることで、城内(米国)で発生した問題(インフレや借金)を城壁の外(全世界)に押し出すことができます。台湾は、この城を守るための最も重要な「港」や「関所」にあたります。もしこの港を敵国に明け渡せば、城壁の機能は失われ、城全体の経済的存続が危うくなります。したがって、城を守るため(覇権を維持するため)、米国はこの港(台湾)が侵略されることを絶対に許容しない、という戦略的必然性が生じます。

台湾有事と米中関係

ご提示いただいたソースは、台湾有事が単なる地域紛争ではなく、米国の覇権(世界の警察としての役割)および基軸通貨ドル体制の存続に直結する「プライマリー」(最優先)の戦略問題であるという認識に基づき、米中関係の緊張を分析しています。

以下に、台湾問題、世界経済、日中関係のより大きな文脈において、これらのソースが台湾有事と米中関係について何を言おうとしているかを説明します。

1. 台湾の戦略的位置づけと米国の対応の必然性

台湾有事は、米国のグローバルな覇権体制にとって、譲ることのできない「レッドライン」と見なされています。

- 基軸通貨体制の維持: 米国は、世界の海の警察をやり続けない限り、基軸通貨ドルを保持することはできません。

- 海洋覇権の死活問題: 台湾は、�インド太平洋の海洋貿易における非常に戦略的な要所に位置しています。もし台湾が中華人民共和国の領土となれば、中国は太平洋やインド洋に軍艦を派遣する能力を得て、世界のチョークポイント(要衝)を抑えることが可能になります。

- 貿易からの排除: これが発生すると、米国はインド太平洋での覇権を中国に渡すことになり、太平洋およびインド太平洋の貿易から「弾かれる」ことになります。海洋国家である米国にとって、これは「ありえない話」です。

- 米国の軍事介入の確実性: 台湾に対して中国が軍事行動を起こした場合、米国が動かない可能性は「ほとんどない」と分析されています。米国が動かなければ、それは「アメリカが自らインド太平洋での派遣は中国に渡しますっていう風に言わない限りはありえない話」であり、誰もドルを使わなくなり、米国の経済危機に繋がります。

この点で、台湾問題は、ユーラシア大陸上の戦いであるウクライナ問題とは本質的に異なり、米国にとっての優先順位(プライマリー)が極めて高いと認識されています。

2. 中国の軍事行動のリスク計算と動機

中国が軍事行動に出る可能性については、段階的なシナリオと、習近平国家主席の動機に基づく分析がなされています。

- 最高レベルの有事のリスク: ロシアによるウクライナ侵攻のような全面的な上陸作戦は「最高レベルの台湾有事」であり、中国がそう簡単に起こすとは考えられていません。なぜなら、もし台湾侵攻に失敗した場合、中国共産党自体が政党性を失い倒れる可能性があるためです。

- 段階的な行動の可能性: 台湾有事には、本島ではなく周囲の小島への上陸や、一時的な海上封鎖など、様々な段階(スケール)が存在します。

- 習近平氏の動機(天命): 習近平氏が「皇帝」として、前の王朝である中華民国(台湾に残っている)を完全に滅亡させなければ「天命」を得ることができないという歴史的な思想を持っている可能性があり、その達成のために多少の犠牲を払う覚悟があるかもしれない、という見方もあります。

- 二重のプロパガンダ戦略: 中国は、国内向けには「台湾は武力を使ってでも絶対に統一させる」と伝え(戦争への準備)、国外向けには「平和的な統一を目指している」とトーンダウンさせるという、二重のプロパガンダ戦略をとっています。これは、台湾にも間接的にメッセージを送ることを意図しています。

3. 軍事衝突の可能性と世界的な影響

もし最高レベルの台湾有事が起こり、米国が動いた場合のシナリオについても言及されています。

- 第三次世界大戦のリスク: 米国が中国の台湾に対する軍事行動に対して動いた場合、それは実質的に第三次世界大戦になり、日本や韓国も参戦することになると予想されています。

- 核兵器使用の可能性: 米国と中国は核兵器保有国同士ですが、全面戦争になったとしても、核兵器が使われる可能性は低いと考えられています。先に核兵器を使用した国は、世界的な政党性を失い、国際社会で孤立するためです。

- 中国の望むシナリオ: 中国が軍事的に勝てるシナリオは、日本と米国が協力しなかった場合であり、そのため中国は、台湾問題への関与に対して「内政干渉だから関わらないでほしい」と強く主張しています。

4. 日中関係の緊張と情報戦

高市氏(日本の政治家)の台湾に関する発言を受けての日中関係の悪化は、米中間の地政学的緊張下でのプロパガンダ戦の側面があると分析されています。

- 中国の真の怒りの焦点: 中国が日本の発言に怒っている最大の理由は、それが台湾人によって聞かれ、「日本やアメリカは有事の際に守りに来る」という期待を台湾人に与えてしまうためです。

- 中国の目的: 中国の最大の目的�は、日本政府に発言を撤回させるか、少なくとも二度と同様の発言をしないという約束を取り付けることで、台湾人に対し「ほら見ろ、日本は口では言ったけれど圧力をかけたら撤回した。何があっても助けには来ない」と言える立場を作り出すことです。中国は、台湾が外部からの援助を期待せず、自ら「戦争して死ぬぐらいなら中国に統一しよう」と判断する状況に追い込みたいと考えています。

このように、ソース群は、台湾有事が米国の世界的地位の維持に不可欠であり、米中間の関係は、単なる貿易や外交の問題を超え、海洋覇権と基軸通貨ドルの存亡を賭けた戦略的な対立の局面に突入していると捉えています。

***

例え話: 現在の米中関係と台湾有事を巡る状況は、「世界最高峰の山の頂上(米国の覇権)を守る登山隊(米国)と、その頂上を奪おうとする別の登山隊(中国)の攻防」に似ています。台湾は、頂上へ至るための最も重要なベースキャンプや中継地点です。米国にとって、この中継地点を失うことは、最終的に頂上(覇権)から締め出されることを意味するため、彼らはあらゆる犠牲を払ってでも台湾を守ろうとします。一方、中国は、直接的な全面攻撃(最高レベルの有事)は自国の体制崩壊というリスクがあるため避けつつ、外交的な「牽制」や「心理戦」を通じて、台湾が外部の支援(日米)を期待できなくなり、自主的にベースキャンプを明け渡すこと(統一)を狙っている、と言えます。

日中関係悪化と日本経�済

ご提供いただいたソースは、台湾問題と米中間の地政学的な緊張が高まる中で発生する日中関係の悪化が、日本ご提供いただいたソースは、台湾問題と米中間の地政学的な緊張が高まる中で発生する日中関係の悪化が、日本経済にとって短期的には困難をもたらすものの、長期的には「80年に一度のチャンス」となり得るという、非常に興味深い分析を展開しています。

以下に、日中関係悪化と日本経済について、ソースが何を伝えようとしているかを説明します。

1. 短期的な日中関係の緊張と中国の外交戦術

高市氏の台湾に関する発言を受けて発生した日中関係の悪化は、主に中国の外交的・プロパガンダ的な戦略によって引き起こされています。

- 中国の真の目的: 中国が日本の発言に強く反応し、関係を悪化させている最大の理由は、その発言が台湾人に「日本やアメリカは有事の際に守りに来る」という期待を与えてしまうためです。中国は、日本に発言を撤回させるか、二度としないという約束を取り付け、台湾人に対して「ほら見ろ、日本は圧力に屈して撤回した。助けには来ない」と言える立場を作りたいのです。

- 短期的な経済的影響: 日中関係の緊張が高まると、中国は対抗措置を取る可能性があります。現時点では、都航を控えるようアドバイスしたり、観光客や留学生が減ったりする懸念があり、また水産物の輸入規制を始めたとの情報もあります。また、資生堂や無印良品のような中国関連銘柄の株価が下がる現象も発生しています。

- 長期化の可能性とレアアース: 中国が関係悪化を長期化させるインセンティブは低いと分析されています。なぜなら、それを長期化させれば、国際世論的に「子供みたいに騒いでいる」と見えたり、中国が対日レアアース輸出規制のようなカードを切った場合、全世界が中国からのサプライチェーン離脱を加速させるため、中国自身のリスクが高まるからです。

2. 米中「新冷戦」における日本経済の復活のチャンス

日中関係の悪化や米中間の緊張が長期化することで、米国が世界の警察としての役割(覇権)を維持しようとする戦略的必要性から、日本経済に巨大な追い風(チャンス)がもたらされると分析されています。

- 米国の製造業復活の限界: 米国がロボティクスや半導体などの製造業を自国で復活させるのは「ほぼ無理がある」と見られています。

- 日本への期待(アメリカの工場化): そのため、米国は、戦後のように日本に対して、「もう一度アメリカの工場になってくれ」と依頼している状況にあると解釈されています。

- ウィンウィンのビジネスモデル: これは、日本が製造業(ロボティクス、半導体、船、軍事機材、レアアースなどの戦略資源)を担い、米国がコンテンツやソフトウェアなどのデジタルサービスを担うという、両国がウィンウィンの状態(戦後のビジネスモデルの再来)を構築できる可能性を示唆しています。

- 「80年に一度のチャンス」: この地政学的な転換期は、日本経済にとって「80年に1回ぐらいのチャンス」であると評されています。

- 製造業、素材、鉱山技術の得意分野: 日本は、鉱山技��術、精製技術(リファイニング)、素材、そして物づくり全般において非常に得意としている分野です。特に、レアアースやレアメタル(ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンなど)といった戦略資源の製造を日本が担うことは「得意」であるとされています。

3. 日本が取るべき経済戦略

このチャンスを活かすためには、日本はゾンビ企業延命などの無駄遣いをやめ、この戦略的な分野に速攻で投資すべきであると提言されています。

- 積極財政と投資先: 台湾有事や国際情勢を背景としたこの状況下で、高市氏のような政治家が積極財政を行う場合、その投資先は、半導体、ロボット、軍事機材など、米国の戦略的利益と一致する製造業や防衛関連分野であるべきだとされています。

- 迅速な行動の必要性: 日本企業は現状「動きが遅い」ため、政府が補助金を出すなどして、この「80年に一度のチャンス」を活かすための行動を速攻で開始すべきであると強調されています。

要するに、ソースは、日中関係の悪化は地政学的緊張の表れであり、短期的には貿易上の摩擦を生むが、その背後にある米中間の覇権争いこそが、日本の得意とする製造業分野を復活させ、経済全体を押し上げるための大きな好機を提供している、と捉えています。

***

例え話: 日中�関係の悪化と日本経済の関係は、「老舗の職人(日本)に対する一時的な嫌がらせ(中国の規制)と、それを乗り越えた先にあるグローバル市場からの特注依頼(米国からの製造依頼)」のようなものです。短期的には、嫌がらせで客足が遠のいたり(観光・輸入規制)、評判に傷がついたりするかもしれません。しかし、その老舗の職人が持つ「特殊な技術」(製造業、素材技術)は、世界の覇権争い(米中新冷戦)において欠かせないものであり、最大手(米国)がその技術を必要としているため、職人は再び高額な依頼を受け、かつての繁栄を取り戻すことができる、という構造です。

情報源

動画(47:32)

【台湾問題と経済】日中関係悪化は日本経済にとって「80年に一度のチャンス」!?/米国の覇権と基軸通貨ドルの存亡/「対日レアアース輸出規制」あれば影響は?《エミン・ユルマズ×高須幹弥/中編》

354,900 views 2025/11/23

(2025-11-24)